대훈위 서성대수장

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대훈위 서성대수장은 1898년 대한제국에서 제정된 훈장으로, 대훈위 금척대수장과 대훈위 이화대수장 사이에 위치하며, 황족과 특별한 공을 세운 문무관에게 수여되었다. 1897년부터 1910년까지 총 13명이 수여받았으며, 1907년에는 이재각, 다나카 미쓰아키 등 7명, 1908년에는 도쿠다이지 사네쓰네, 민병석 등 4명, 1909년 소네 아라스케, 1910년 이와쿠라 도모사다에게 수여되었다. 훈장의 형태는 정장과 부장으로 구성되며, 정장은 은으로 제작된 문채에 홍색 중앙원과 은백색 별, 오얏꽃, 광선 등이 배치되어 있고, 부장은 정장과 동일한 모양에 크기가 더 크다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한제국의 훈장 - 대훈위 금척대수장

대훈위 금척대수장은 1897년 대한제국에서 제정된 훈장으로, 조선 태조의 설화에서 유래되었으며, 황실과 특별한 공훈이 있는 자에게 수여되었다. - 대한제국의 훈장 - 태극장

태극장은 1897년 대한제국에서 제정된 훈장으로, 문무관의 훈공을 평가하여 수여되었으며, 등급별로 수여 대상과 형태에 차이를 두어 위계를 나타냈다. - 서성대훈장 수훈자 - 데라우치 마사타케

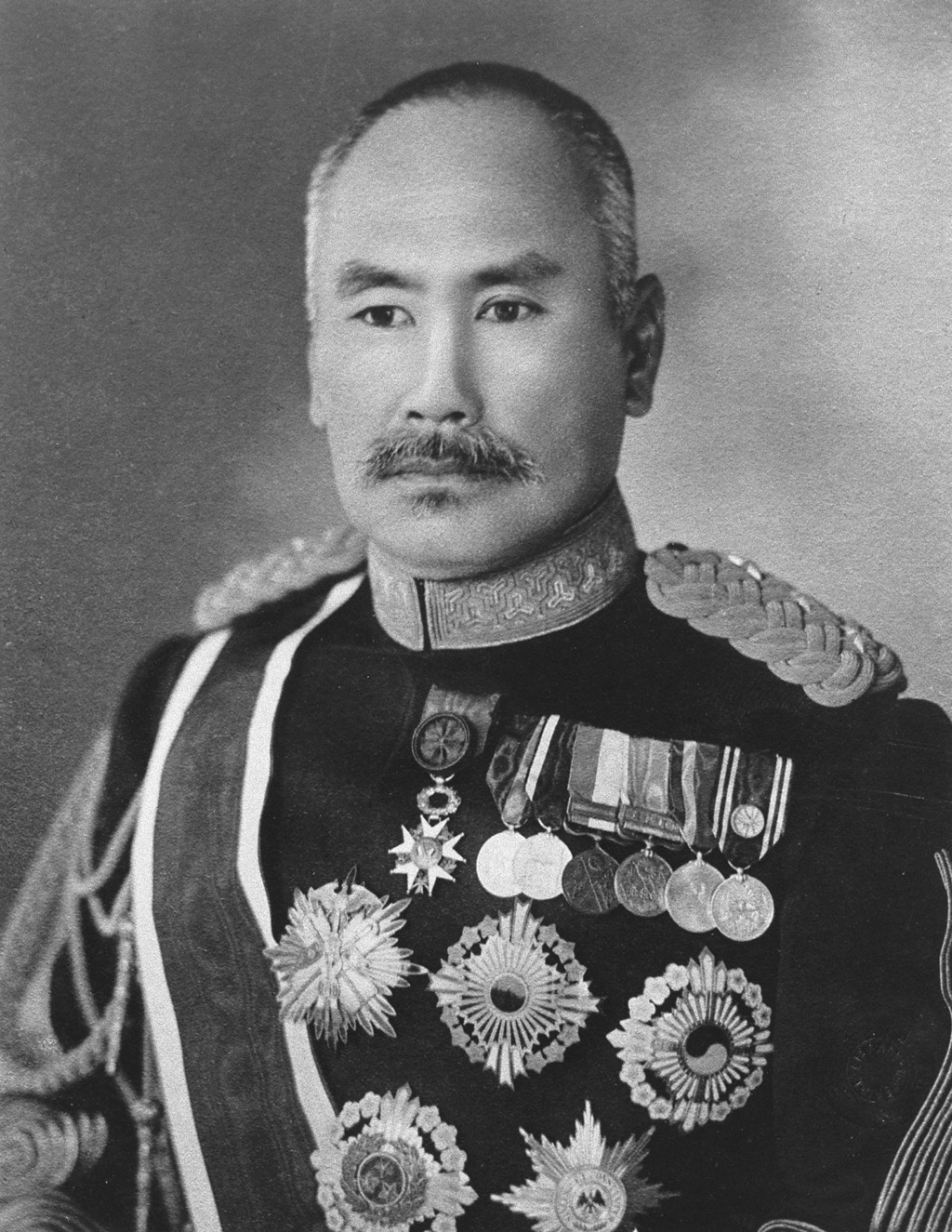

데라우치 마사타케는 메이지 시대부터 다이쇼 시대까지 활동한 일본의 군인이자 정치가로서 육군대신, 한국통감, 조선총독, 내각총리대신을 역임하며 한국 병합을 주도하고 무단통치를 실시했으며, 시베리아 출병 등 외교 정책을 펼친 일본 제국주의 핵심 인물이다. - 서성대훈장 수훈자 - 소네 아라스케

소네 아라스케는 메이지 시대 일본의 정치인이자 외교관으로, 대한제국 통감으로서 한국 병합 과정에 중요한 역할을 했으나 한국의 국권 침탈이라는 비판적 평가를 받는다.

| 대훈위 서성대수장 - [상(Prize)]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 훈장 정보 | |

| |

| 이름 | 서성대수장 |

| 원어 이름 | 대훈위 서성대수장 |

| 원어 이름 (언어) | ko |

| 수여 기관 | 대한제국 |

| 종류 | 국가 기사단 |

| 제정일 | 1897년 8월 12일 |

| 국가 | 해당 없음 |

| 왕가 | 해당 없음 |

| 종교 | 해당 없음 |

| 소재지 | 해당 없음 |

| 리본 | 해당 없음 |

| 표어 | 해당 없음 |

| 수여 자격 | 문무관, 한국인 및 외국인, 계급/지위에 따라 등급 결정 |

| 수여 기준 | 공적 |

| 상태 | 폐지 |

| 창시자 | 해당 없음 |

| 수장 | 해당 없음 |

| 차석 | 해당 없음 |

| 3석 | 해당 없음 |

| 등급 | 해당 없음 |

| 추서 | 해당 없음 |

| 웹사이트 | 해당 없음 |

| 첫 수여 | 해당 없음 |

| 마지막 수여 | 해당 없음 |

| 총 수여 횟수 | 해당 없음 |

| 상위 훈장 | 금척대훈장 |

| 하위 훈장 | 이화대훈장 |

| 관련 훈장 | 해당 없음 |

| |

| |

| 한국의 정보 | |

| 이름 (한글) | 대훈위 서성대수장 |

| 이름 (한자) | 大勳位瑞星大綬章 |

| 일본의 정보 | |

| 이름 (일본어) | 大勲位瑞星大綬章 |

| 제정일 | 1902년 8월 12일 |

| 첫 수여 | 1907년 1월 21일 |

| 마지막 수여 | 1910년 4월 2일 |

| 추가 정보 | |

| 수여 중단 | 1897년 ~ 1910년 |

2. 역사

1897년 4월 17일 대한제국 칙령 제13호로 〈훈장 조례〉(勳章條例)가 반포될 때에는 제정되지 않았고, 1898년 8월 12일에 추가로 제정된 훈장이다.[23] 훈등은 대훈위(大勳位)이고 등급은 없으며 순위는 대훈위금척대수장과 대훈위이화대수장 사이에 있었다. 훈장의 명칭은 국초(國初)의 옛 사실에서 취했다.[23]

대한제국 고종은 1897년 금척대훈위보다 낮은 등급의 훈장인 서성대수장을 도입했으나, 1897년에는 정식으로 제정되지 않았다.[1] 서성대수장은 등급이 없었으며, 1897년부터 1910년까지 13명이 서성대수장을 받았다.

2. 1. 제정 배경

1897년 대한제국 칙령 제13호로 〈훈장 조례〉(勳章條例)가 반포될 때에는 제정되지 않았고, 1898년 8월 12일에 추가로 제정된 훈장이다.[23] 훈등은 대훈위(大勳位)이고 등급은 없으며 순위는 대훈위금척대수장과 대훈위이화대수장의 사이에 있다. 훈장의 명칭은 국초(國初)의 옛 사실에서 취한 것이다. 황족과 문무관 중에서 대훈위이화대수장을 받은 자가 특별한 훈공이 있을 때 황제의 특지(特旨)로 수여되었다.[23]1900년 4월 17일에 발포된 대한제국 칙령 제13호 훈장 조례에 추가되는 형태로, 1902년 8월 12일에 제정되었다. 명칭은 국초에 근거한 것이다.[7] 대훈위 이화대수장을 수여받은 대한제국 황제의 혈족이나 무관, 문관 등 중에서도 뛰어난 공적을 세운 자에게 황제의 특지로 수여되었다.[7]

2. 2. 수여 대상

1902년 8월 12일에 제정되었다. 대훈위 이화대수장을 수여받은 대한제국 황제의 혈족이나 무관, 문관 등 중에서도 뛰어난 공적을 세운 자에게 황제의 특지로 수여되었다.[7]3. 형태

대훈위 서성대수장은 대수와 훈장, 두 가지 형태로 나뉜다. 대수는 흰색 선으로 둘러싸인 붉은색 원 안에 은백색 별이 세 방향으로 배열된 형태이다. 오얏나뭇잎이 원을 둘러싸고, 은백색 광선이 십자형으로 배치되었으며, 그 사이에 흰색 자두꽃 세 송이가 있다. 훈장은 대수와 동일하지만 크기가 더 작다.[2] 정장과 부장 모두 뒷면에 "서성대훈"이 새겨져 있다.[8]

3. 1. 구성

대훈위 서성대수장은 정장(正章)과 부장(副章)으로 구성된다. 정장의 문채는 은(銀) 재질이며, 지름은 약 6.35cm이다. 백색 선을 두른 홍색 중앙원에는 은백색 별이 세 방향으로 배치되어 있다. 중앙원을 오얏나뭇잎이 원형으로 둘러싸고 있으며, 은백색 광선을 십자형으로 배치하고 그 사이마다 백색 오얏꽃(자두)을 세 송이씩 배열하였다. 정장의 꼭지와 고리는 금 재질이며 백색 오얏꽃을 다섯 장의 녹색 잎이 받치고 있는 형상으로, 잎사귀 뒷면에는 전서체로 '서성대훈(瑞星大勳)'이 가로쓰기로 새겨져 있다. 부장은 정장과 문채 모양, 재질이 같지만 지름이 약 7.62cm이고 뒷면에 은제 패침이 있으며, 전서체로 '서성대훈'이 음각되어 있다.[24]대훈위 서성대수장을 패용할 때는 담자색 바탕에 쌍황선(雙黃線) 간도직(間道織)으로 이루어진 대수(大綬)를 오른쪽 어깨에서 왼쪽 옆구리에 두른다. 끝 부위에서 교차하여 오얏꽃을 천으로 접어 달고 그 밑에 정장을 달며, 부장은 왼쪽 가슴에 단다.[24][25] 약수(略綬)는 대수와 재질이 같고 원형으로, 중앙에 황색 별 3개를 세 방향으로 배치하고 외변선을 둘렀다.[24] 통상 예복 착용 시 왼쪽 옷깃 단추 구멍에 걸어서 패용한다.[25]

3. 2. 정장

대훈위 서성대수장은 정장(正章)과 부장(副章)으로 구성된다. 정장의 문채 재질은 은(銀)이며, 지름은 2치 5푼이다. 백색 선을 두른 홍색 중앙원에는 은백색 별이 세 방향으로 배치되어 있다. 중앙원을 오얏나뭇잎이 원형으로 둘러싸고 있으며, 이어서 은백색 광선을 십자형으로 배치하였고 그 사이마다 백색 오얏꽃(李花)을 세 송이씩 배열하였다. 정장의 꼭지와 고리는 금이며 백색 오얏꽃을 다섯 장의 녹색 잎이 받치고 있는 형상으로, 잎사귀 뒷면에는 전서체로 ‘서성대훈(瑞星大勳)’이 가로쓰기로 새겨져 있다.[24] 부장은 정장과 모양과 재질은 같지만 지름이 3치이고, 뒷면에 은제 패침이 있으며 전서체로 ‘서성대훈’이 음각되어 있다.[24]대훈위 서성대수장을 패용할 때는 담자질(淡紫質) 바탕에 쌍황선(雙黃線) 간도직(間道織)으로 이루어진 대수(大綬)를 오른쪽 어깨에서 왼쪽 옆구리에 두른 다음 끝 부위에서 교차하여 오얏꽃을 천으로 접어 달고 그 밑에 정장을 달며, 부장은 왼쪽 가슴에 단다.[24][25] 약수(略綬)는 대수와 재질이 같고 그 모양은 원형으로 중앙에 황색 별 3개를 세 방향으로 배치하고 외변선을 둘렀으며,[24] 통상 예복 착용 시 왼쪽 옷깃 단추 구멍에 걸어서 패용한다.[25]

3. 3. 부장

대훈위 서성대수장은 정장(正章)과 부장(副章)으로 구성된다. 부장의 문채는 정장과 모양과 재질은 같지만, 지름이 3치이고 뒷면에 은제 패침이 있으며 전서체로 ‘서성대훈’이 음각되어 있다.[24] 부장은 왼쪽 가슴에 단다.[24][25] 부장은 정장과 기본 구조는 같지만 금륜이 없고, 대신 뒷면에 핀이 달려 있다. 정장과 부장 모두 뒷면에 "서성대훈"이 새겨져 있다.[8]3. 4. 패용 방식

대훈위 서성대수장은 정장(正章)과 부장(副章)으로 구성된다. 정장은 은(銀)으로 만들며 지름은 2치 5푼이다. 백색 선을 두른 홍색 바탕의 중앙원에는 은백색 별이 세 방향으로 배치되어 있다. 중앙원을 오얏나뭇잎이 원형으로 둘러싸고 있으며, 은백색 광선을 십자형으로 배치하였고 그 사이마다 백색의 오얏꽃(李花)을 세 송이씩 배열하였다. 정장의 꼭지와 고리는 금으로 만들며 백색의 오얏꽃을 다섯 장의 녹색 잎이 받치고 있는 형상으로 잎사귀 뒷면에는 전서체의 ‘서성대훈(瑞星大勳)’이 가로쓰기로 새겨져 있다.[24] 부장은 정장과 모양과 재질은 같지만, 지름이 3치이고 뒷면에 은제 패침이 있고 전서체로 ‘서성대훈’이 음각되어 있다.[24]대훈위 서성대수장을 패용할 때는 담자질(淡紫質) 바탕에 쌍황선(雙黃線) 간도직(間道織)으로 이루어진 대수(大綬)를 오른쪽 어깨에서 왼쪽 옆구리에 두른 다음에 끝 부위에서 교차하여 오얏꽃을 천으로 접어 달고 그 밑에 정장을 달았으며, 부장은 왼쪽 가슴에 단다.[24][25] 약수(略綬)는 대수와 재질이 같고 그 모양은 원형으로 중앙에는 황색의 별 3개를 세 방향으로 배치하고 외변선을 둘렀으며,[24] 통상 예복 착용 시에 왼쪽 옷깃 단추 구멍에 걸어서 패용한다.[25]

4. 수장자 명단

(광무 11년)

(융희 1년)

(융희 2년)

(융희 3년)

(융희 4년)